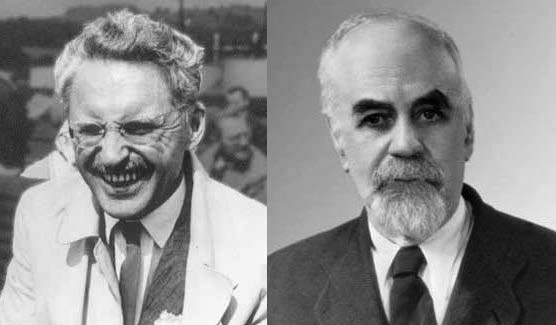

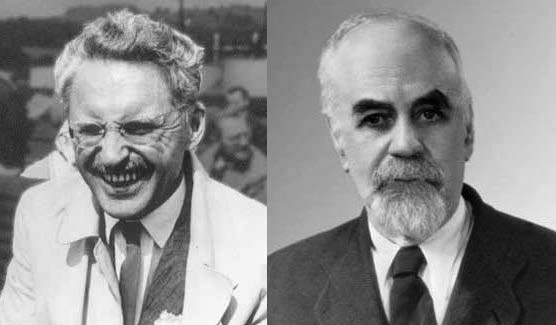

История русской культуры XX века помнит двух выдающихся просветителей из Петербурга — Александра Даниловича Александрова (1912–1999) и Владимира Ивановича Смирнова (1887–1974).

Ленинград называли северной столицей СССР. Термин «культурная столица» — странное новообразование. Москва в русском языке просто столица, эпитет культурная к ней, как к столице, не относится, такой коллокации в русском языке нет. «Москва — культурная столица» воспринимается как оксюморон.

Культура — вторая природа по определению, восходящему к Демокриту. В центре культуры — человек, превращающий себя из homo vulgaris в человека социального. Homo socialis не предмет генетики. Социальным человек становится при жизни. Его опыт в генотипе не отражается и, стало быть, не наследуется биологически. Атомы личности — мемы — столь же индивидуальны, как и гены. Мемы хранят приобретённые признаки и, подобно генам, переходят от человека к человеку. Однако мемы с фертильностью не связаны и не передаются половым путем. В этом отрада и утешение для пожилых людей.

Дихотомия ведомое-неведомое — феномен культуры, связанный с наукой и просвещением. Наука систематизирует знания и представления о действительности, базируясь на фактах и логике. Наука существует для всех и поэтому не терпит субъективизма. Цель науки — бессмертие популяции homo sapiens. Основные механизмы науки — поиск, каталогизация и сохранение знаний в объективной универсальной форме. Наука не знает ни рас, ни границ, ни конфессий, ни пола, ни возраста, ни национальности.

Просвещение устроено иначе. Оно ориентировано на каждого представителя очередного поколения людей, а не на всё человечество как популяцию. Цель просвещения — трансформация человека биологического в человека социального. Просвещение — процесс, меняющий личность, а потому всегда субъективный. Homo socialis — носитель культуры, поэтому просвещение много шире знакомства с наукой. Основной механизм просвещения — образование.

Граница между знаниями и незнаниями человечества явно фрактальна, и нет никаких оснований считать её спрямляемой или измеримой. Образование человека ассоциируется с заполнением сосуда или с расширением круга, т. е. имеет топологическую динамику иную, нежели чем наука. Просвещение последовательно формирует духовный мир человека, в том числе его мораль. Поэтому просветитель — проводник морали и нравственности.

Александров и Смирнов стоят рядом как моральные лидеры петербургской-ленинградской математической школы ХХ века. Подвиг энциклопедиста-математика Смирнова, продолжившего педагогическую традицию Эйлера в России, поставил его в ряд с Далем и Карамзиным. Геометр Александров спас научную генетику в Ленинградском университете, встав в ряд с эпическими героями русской науки Н. И. Вавиловым и И. А. Рапопортом.

Александров восхищался Октябрьской революцией, оставался до последних дней убеждённым коммунистом и певцом революционной практики. Половина творческой жизни Александрова прошла в Ленинграде — Петербурге, а половина — в Новосибирске. Смирнов отвергал любую революцию, был воцерковленным хранителем покоя, всепрощения и благообразия. Вся его творческая жизнь связана только с Петербургом и Ленинградом. Александров и Смирнов — люди разных поколений, несовпадающих политических взглядов и убеждений, несхожих темпераментов и жизненных принципов. «Волна и камень, cтихи и проза, лёд и пламень не столь различны меж собой...».

Парность непарного парадоксальна. Быстрые разумом математики скажут, что ничего необычного тут нет. У каждого своя совесть, а раз установки Александрова и Смирнова представляют собой отрицания друг друга, то по старинному логическому принципу tertium non datur любому близка мораль либо Александрова, либо Смирнова. Дело не в уловках и красноречии. На самом деле внешне несовместимые моральные установки Александрова и Смирнова имеют колоссальное пересечение, которое и объединяет их в наших глазах. Именно это пересечение лежит в нравственной основе математического сообщества Петербурга.

Просвещение — механизм, превращающий homo vulgaris в homo socialis. «Публичное пользование собственным разумом всегда должно быть свободным и только оно может дать просвещение людям» — писал Кант. Кредо просветителей — sapera aude, т. е. сметь быть умным или, как изящно сформулировал Грибоедов, «сметь своё суждение иметь». Петербург дал России немало просветителей — этот факт отчасти и отражает малоудачный термин «культурная столица».

Москва и Петербург — столичные города, непохожие друг на друга. О Новосибирске часто говорят как о столице Сибири, но это не более чем фигура речи. Новосибирск — город нестоличный. Столица и провинция — вещи разные. Из провинции в столицу есть вектор — его начало зависть, а конец — чванство. Никуда от этого не деться. В научной жизни новосибирского Академгородка разломы по линиям «Москва — Ленинград» и «столица — провинция» всегда были заметны. Существуют они и по сей день. Вспоминая Александрова, его товарищей С. Л. Соболева, Л. В. Канторовича и других столичных учёных, создававших науку в Сибири, нельзя забыть эти обстоятельства. Соболев объяснял выбор Новосибирска, а не Томска в качестве базы для Сибирского отделения Академии наук тем, что в Томске уже была сложившаяся профессура. Ей «пришлось бы потесниться, а это неприятно». Cо временем потесниться пришлось и самому Соболеву, и Канторовичу, и Александрову. Благородным в нашей стране быть вроде почётно, да явно не практично...

Московскую и петербургскую математические школы времён П. Л. Чебышёва часто противопоставляют по разнице взглядов на соотношение теории и приложений. Расхождения двух столичных школ в советский период — закрытая тема в СССР, остающаяся несколько табуированной и теперь. Ленинградская математика во многом формировалась под благотворным моральным влиянием Александрова и Смирнова. У математики Москвы были иные лидеры.

Атмосферу советской науки отравляли ядовитые миазмы дела Лузина. Среди первых математиков Москвы нашлись люди, подвергшие остракизму своего вдохновенного учителя. Соучастие в очернении Лузина как «врага в советской маске», якобы прислуживающего своим «фашизированным хозяевам», ужаснуло содеянным далеко не всех. Дело Лузина стало каиновой печатью отечественной науки. Мерзости людоедства в математической жизни СССР — во многом продукты истребления «лузинщины». Правда замалчивалась и скрывалась, следы инквизиторства таинственным образом пропадали в архивах, распускались порочащие Лузина сплетни. Лицемерия и лжи на поверхности математики было не так уж много, но их бациллы разлагали научное сообщество изнутри. В cтолице сосредоточены властные рычаги. Провинция подражает столице, и волны людоедства катились по стране. Гниль распространялась повсеместно. Клановость, самовосхваление, зависть, воспрепятствие и ксенофобия — заурядные явления науки в СССР. Порядочность в тоталитарном обществе служебному росту помогала редко. Угнетение совести рождало деградацию культуры.

Разумеется, далеко не все были заражены сталинщиной, троекуровщиной, коллективным хулиганством и прочими прелестями развитого социализма. Осталось в реестре чести москвичей «Письмо 99» в защиту А. С. Есенина-Вольпина. И в наше время ученики учеников Лузина, лидеры новых поколений, нашли силы отдать должное своему научному пращуру, исправить в меру возможностей ошибки прошлого, спасти правдой память ушедших учителей и репутацию науки в России.

Во времена тоталитаризма математическая атмосфера в Петербурге была чище, чем в Москве и на периферии. Хотя и здесь на переломе 1930-х годов также распоясалась компания воинствующих карьеристов. Великих русских учёных Н. М. Гюнтера и Смирнова травили невежественные «математики-материалисты» и примкнувшие к ним без веских причин вполне приличные люди. Однако прямые ученики Гюнтера и Смирнова своих учителей не предали, а замешанные в гонении коллег совестливые ленинградские математики переживали произошедшее и ничего не скрывали от учеников. С. Н. Бернштейн и А. Н. Крылов не сдали Лузина. Соболев не сдал ни Гюнтера ни Смирнова, хотя и топил Лузина, доверившись московским друзьям. Учитель Александрова В. А. Фoк не сдал своего учителя Ю. А. Круткова, а Александров уже в послевоенное время не сдал ни своего ученика Револьта Пименова, ни Вадима Делоне, внука своего второго учителя Б. Н. Делоне. Петербургскую математику оберегали и охраняли моральные устои её лидеров.

Общее Александрова и Смирнова раскрывается словом «служение». Оба служили истине, какой бы противной и недостижимой она ни казалась. Оба не лгали даже во спасение, ибо в науке нет места для осознанной лжи. Оба служили людям, как бы те ни ошибались и ни заблуждались. Технологии Александрова и Смирнова во многом разные, а служение — одно. В памяти математиков России имена Александрова и Смирнова будут всегда стоять рядом.

Часто о больших и ярких людях говорят как о звёздах. Это несправедливо. Звёзды заурядны, а люди неповторимы.

31 октября 2012 г.

| English Page | Russian Page |